ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ КЛЕВЕРА

ЛУГОВОГО (КЛЕВЕРА КРАСНОГО)

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РФ

М. И. Тумасова, М. Н. Грипась, Н. А. Демшина, О. Л.

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства

Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого, Россия

О. Л. Онучина, Е. В. Никифорова

Фаленская

селекционная станция, Россия

Почвенно-климатические условия

региона

Центральное место в стратегии адаптивной

интенсификации сельского хозяйства занимает агроклиматическое районирование

территории и использование специфики адаптивных реакций возделываемых растений

к условиям почвы, климата и другим факторам внешней среды. Агроэкологическое

районирование сельскохозяйственных растений и территорий позволяет повысить

устойчивость сельскохозяйственного производства к «капризам погоды».

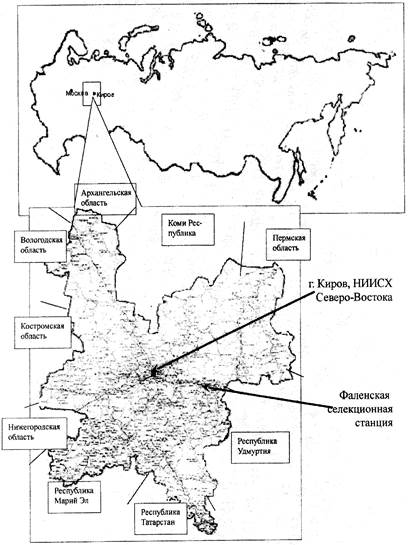

Регион представлен умеренно-холодной (юг Архангельской

области и Республики Коми, Пермского края), умеренно-теплой (Кировская,

Нижегородская обл., Республики Марий Эл и Удмуртия) и теплой зонами (Республики

Чувашия и Мордовия).

На территории Северо-Восточного региона НЗ РФ условия

освещенности достаточны для интенсивной деятельности фотосинтеза. Различие в

продолжительности солнечного сияния и ФАР между северными и южными территориями

лишь в редких случаях может служить лимитирующим фактором урожайности клевера.

Продолжительность периода с положительными

температурами выше 0 °С (безморозный период) изменяется: на почве от

62 дней в Республике Коми до 128 дней на юго-востоке Республики Марий Эл; в

воздухе от 70 дней на севере Республики Коми до 150 дней на юге Нижегородской

области.

Относительно короткий период с t

> 10 °C (79–133 дня) ставит перед

селекционерами задачу создания скороспелых сортов с повышенной устойчивостью к

неблагоприятным условиям вегетационного периода. Значительные колебания в

сроках последних весенних заморозков, а также возможность значительного

похолодания на протяжении всего вегетационного периода определяет необходимость

усиления селекционной работы на повышение холодоустойчивости не только на

ранних этапах онтогенеза, но и в другие межфазные периоды.

Отличительной чертой климатических условий региона

является достаточная или избыточная обеспеченность сельскохозяйственных культур

влагой. Среднее многолетнее количество осадков за год и за вегетацию изменяется

соответственно от 475 до 724 мм и от 351 до 437 мм.

Таким образом, в наиболее северных территориях

актуальны вопросы избыточного увлажнения (большое количество осадков, высокая

влагоемкость почвы, близкое залегание грунтовых вод и т. д.), в южных и юго-восточных

— достаточное и (в некоторые периоды вегетации) недостаточное увлажнение.

Зима — самый длинный сезон года с комплексом

неблагоприятных факторов, оказывающих негативное воздействие на многолетние

травы.

Устойчивые морозы (– 5 °С) и устойчивый снеговой

покров устанавливаются 5–25 ноября. В последние годы наблюдается повышенный

температурный режим (около 0 °С) на уровне корневой шейки из-за теплых зим и

высокого снежного покрова, способствующий выпреванию клевера. Положение часто

ухудшается в результате позднего схода снега.

Проблемы морозостойкости зимующих растений бывают

актуальными только в малоснежные годы или на участках с определенным

микрорельефом. Вымерзания возможны 1–2 раза в 10 лет, когда температура на

глубине узла кущения опускается ниже – 16 °С.

Таким образом, Северо-Восточный регион характеризуется

устойчивым снежным покровом в течение зимнего периода, что приводит к

неглубокому промерзанию почвы и поддержанию температуры под снегом около нуля

градусов в течение нескольких месяцев. Для данного региона сорта клевера

лугового должны обладать высокой устойчивостью к выпреванию и быть

приспособлены к резким сменам температур.

Общей чертой почв является низкое плодородие (гумус

1,9–2,8 %), большая доля сильно- и среднекислых почв, наличие подвижных

ионов алюминия, низкая обеспеченность фосфором и калием.

Территория Кировской области составляет 12 млн. га, из

которых 4,2 млн. га — сельскохозяйственные угодья, 2,6 млн. га — пашня. 72 %

пахотных земель относится к дерново-подзолистым суглинистым почвам и около 15 %

— к песчаным и супесчаным. Доля наиболее плодородных серых лесных почв

составляет около 8,5 %, дерново-карбонатных — 1,8 и дерново-глеевых — 1,1 %

(Тюлин В. В., 1976).

По данным центра агрохимической службы «Кировский»

(Беляков, Молодкин, 2001) средневзвешенные агрохимические показатели почв

составляют: гумус 2–3 %, степень кислотности 5,0 ед. рН, содержание подвижного

фосфора 119, обменного калия 120 мг/кг почвы. Почвенное плодородие пахотных

почв оценивается как низкое.

Таким образом, в Кировской области, где осуществляется

селекция клевера лугового, кислые почвы (рН < 5,5) составляют 75 %

пашни (Молодкин, 2007). Агропочвенный район, где расположена Фаленская

селекционная станция, выделяется наибольшим количеством кислых почв (93–94 %),

из них сильнокислые почвы занимают 48–49 % площади, среднекислые — 33–34 %,

слабокислые — 11–1 2 % (Тюлин, 1976).

Низкое плодородие почв на большей территории региона в

сочетании с неблагоприятными климатическими условиями ставит перед

селекционерами ряд серьезных проблем. Повышается актуальность создания сортов

клевера лугового на повышение устойчивости к комплексу абиотических и

биотических факторов среды: селекция на зимостойкость — устойчивости к морозу,

выпреванию, вымоканию, ледяной корке и т. д., скороспелости,

засухоустойчивости, теневыносливости, устойчивости к кислым почвам, к комплексу

листовых болезней, корневых гнилей и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Места проведения научных исследований по селекции клевера

лугового в Северо-Восточном регионе НЗ РФ